HOME > Hanako Mama アーカイブ

Hanako Mama アーカイブ

Hanako Mamaの最新記事はこちらから

-

クラブメッド

1950年にフランスで創業。現在、世界24カ国75カ所にリゾートを展開しているクラブメッド。日本では、沖縄・石垣島の<クラブメッド・石垣島 カビラ>、ここ<クラブメッド・北海道 トマム>と<クラブメッド・北海道 サホロ>。そして、昨年12月に<クラブメッド 北海道 キロロ・ピーク>がオープン致しました。宿泊費に食事、ドリンク、アクティビティ、プログラムなどがすべて含まれる「オールインクルーシブ」を始めたリゾート。〈PR/クラブメッド〉

クラブメッド

1950年にフランスで創業。現在、世界24カ国75カ所にリゾートを展開しているクラブメッド。日本では、沖縄・石垣島の<クラブメッド・石垣島 カビラ>、ここ<クラブメッド・北海道 トマム>と<クラブメッド・北海道 サホロ>。そして、昨年12月に<クラブメッド 北海道 キロロ・ピーク>がオープン致しました。宿泊費に食事、ドリンク、アクティビティ、プログラムなどがすべて含まれる「オールインクルーシブ」を始めたリゾート。〈PR/クラブメッド〉

-

チュートリアル福田の育児エッセイ

はじめてパパのなんでも〈新発見〉2017年12月、待望の第一子となる男の子が誕生した、チュートリアルの福田充徳さん。子どもとの毎日の暮らしの中でみつけた発見や感動、ときにするどい(!?)ツッコミを赤裸々に語っていただきます。

チュートリアル福田の育児エッセイ

はじめてパパのなんでも〈新発見〉2017年12月、待望の第一子となる男の子が誕生した、チュートリアルの福田充徳さん。子どもとの毎日の暮らしの中でみつけた発見や感動、ときにするどい(!?)ツッコミを赤裸々に語っていただきます。

-

阿知和 梨香食育アドバイザー

大手食品メーカーで10年間商品開発を担当し、数多くのヒット商品を発売。内閣府食品安全委員会の専門委員の経歴を持ち、現在は子ども料理教室「食育クッキング」を主宰している。自治体主催のパパと子ども向け食育講座の講師や、企業で幼児食の開発アドバイザー等も務めている。

阿知和 梨香食育アドバイザー

大手食品メーカーで10年間商品開発を担当し、数多くのヒット商品を発売。内閣府食品安全委員会の専門委員の経歴を持ち、現在は子ども料理教室「食育クッキング」を主宰している。自治体主催のパパと子ども向け食育講座の講師や、企業で幼児食の開発アドバイザー等も務めている。

-

田尾沙織のStep and a Step

私には500gで生まれて、軽度の知的障害とADHDだと言われている息子の奏ちゃんがいます。産まれた時に、あと何日生きられるのかと心配した奏ちゃんも先日無事5歳になりました。そんな奏ちゃんの子育てと日常について綴っていこうと思っています。

田尾沙織のStep and a Step

私には500gで生まれて、軽度の知的障害とADHDだと言われている息子の奏ちゃんがいます。産まれた時に、あと何日生きられるのかと心配した奏ちゃんも先日無事5歳になりました。そんな奏ちゃんの子育てと日常について綴っていこうと思っています。

-

はらぺこむすめの おちょぼめし

「食べ物と人」をテーマに作品を発表し続けている、夫婦イラストユニットで絵本作家の、はらぺこめがねさんによるイラストエッセイ。2018年早春に女の子が誕生、家族の食にまつわるあれこれを綴ります!

はらぺこむすめの おちょぼめし

「食べ物と人」をテーマに作品を発表し続けている、夫婦イラストユニットで絵本作家の、はらぺこめがねさんによるイラストエッセイ。2018年早春に女の子が誕生、家族の食にまつわるあれこれを綴ります!

-

モデル asacoの4回目の育児 – fourth time around

モデルとして雑誌やCMに出演するいっぽう、夫婦で手がけるケータリング業「マフィオ」として、最近はママキャンパーとしても活躍中の asacoさんの連載。2018年5月に4人目のお子さんを出産して、ますますにぎやかになった家族との毎日。4児の母ってどう?家事やお仕事は?などなど、なにげない日常から感じたことをつづります。

モデル asacoの4回目の育児 – fourth time around

モデルとして雑誌やCMに出演するいっぽう、夫婦で手がけるケータリング業「マフィオ」として、最近はママキャンパーとしても活躍中の asacoさんの連載。2018年5月に4人目のお子さんを出産して、ますますにぎやかになった家族との毎日。4児の母ってどう?家事やお仕事は?などなど、なにげない日常から感じたことをつづります。

-

エシカル暮らし

一年をかけてひとつの家族を取材する、家族と一年誌「家族」編集長。家族にまつわるエッセイやコラムの執筆も手がける。夫と9歳女子、2歳男子、たれ耳うさぎのバターと一緒に、2017年から、山梨と神奈川の県境にある藤野へ移住。古い一軒家を少しずつ自分たちで改装しながら暮らしている。

エシカル暮らし

一年をかけてひとつの家族を取材する、家族と一年誌「家族」編集長。家族にまつわるエッセイやコラムの執筆も手がける。夫と9歳女子、2歳男子、たれ耳うさぎのバターと一緒に、2017年から、山梨と神奈川の県境にある藤野へ移住。古い一軒家を少しずつ自分たちで改装しながら暮らしている。

Pick Up

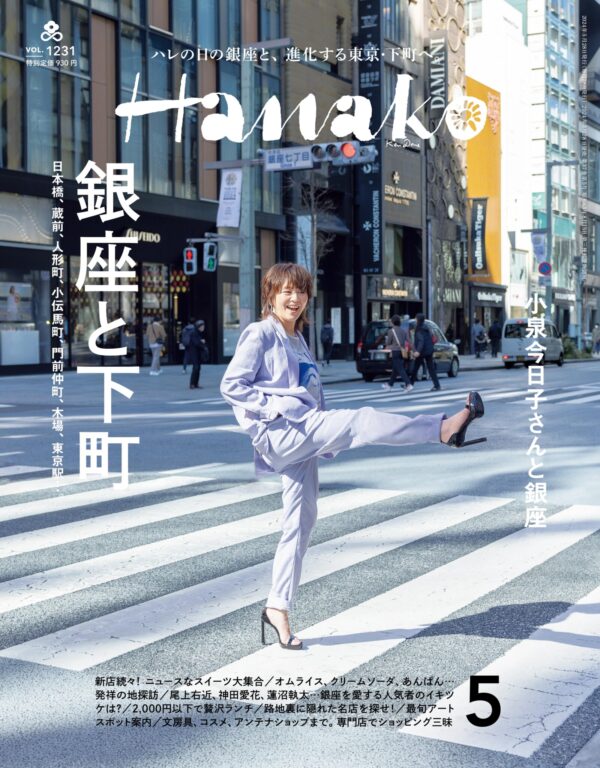

Hanako Magazine

最新号 No. 1231 2024年03月28日 発売号No.1231 『銀座と下町』春のウキウキ気分を盛り上げてくれる、ハレの街・銀座。新店のスイーツ巡りも、この街発祥の老舗グルメ探訪も。最旬アートスポット体験や、本格バーデビューだって。銀座に足繁く通い、街を愛する各界著名人や、「銀座通」がとっておきの楽しみかたやおすすめスポットなどなど、銀座の活用術を指南します。

いつもよりちょっとだけ特別、でも背伸びしすぎない、私たちがしたいことが全部この街に詰まっています。だからこそ、今こそ、銀座を目指して。

さらに周辺には、懐かしくも新しい、進化する下町エリアが。銀座から電車に少し揺られれば、新しい出合いが待っている。今いちばん注目の下町「木場」をスタートに、「門前仲町」、「蔵前」、「馬喰横山」、「人形町」、「小伝馬町」、「東京駅」をナビゲートします。東京イーストサイドを巡る、春の冒険へいざ出発!

No. 1231 2024年03月28日 発売号No.1231 『銀座と下町』春のウキウキ気分を盛り上げてくれる、ハレの街・銀座。新店のスイーツ巡りも、この街発祥の老舗グルメ探訪も。最旬アートスポット体験や、本格バーデビューだって。銀座に足繁く通い、街を愛する各界著名人や、「銀座通」がとっておきの楽しみかたやおすすめスポットなどなど、銀座の活用術を指南します。

いつもよりちょっとだけ特別、でも背伸びしすぎない、私たちがしたいことが全部この街に詰まっています。だからこそ、今こそ、銀座を目指して。

さらに周辺には、懐かしくも新しい、進化する下町エリアが。銀座から電車に少し揺られれば、新しい出合いが待っている。今いちばん注目の下町「木場」をスタートに、「門前仲町」、「蔵前」、「馬喰横山」、「人形町」、「小伝馬町」、「東京駅」をナビゲートします。東京イーストサイドを巡る、春の冒険へいざ出発!RANKING